كتب هشام علوان في “أساس ميديا”:

الدولة تنهار ومعها المجتمع، ولا يشكّل هذا أيّ حافز نفسيّ، ولا حتى وخز ضمير، لدى الأطراف السياسية المعنيّة من أجل تسهيل تشكيل الحكومة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هي معركة من دون ندم على المصير السياسي لكلّ واحد منهم. ولا يمكن تبسيط الأزمة بنزاع تقليدي على عدد المقاعد، ولا على حصص الطوائف والأحزاب، أو على الثلث المعطِّل أو على الأثلاث المتساوية. لو كان الأمر كذلك، لكان نزاعاً سخيفاً ومجرماً في الوقت عينه، في زمن الانهيار المريع لكلّ شيء. إنّه إذاً صراع على النظام كيف يكون، والحكومة الجديدة هي مجرّد مدخل أو مخرج. هذا ما يوحي به كلام المختلفين. فالتوازن داخل الحكومة مؤشّر إلى هويّة النظام كما يُراد له أن يكون، بالدستور المستوحى من اتفاق الطائف أو بدستور ينسف قواعد هذا الاتفاق، بما يعني إعادة النظر في التوازن بين رئيسيْ الجمهورية والحكومة، وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

لكنّ ثمّة معركتيْن أُخريَيْن متوازيتيْن على موقعين:

– واحدة شبه معلنة على رئاسة الجمهورية بين متنافسين مكشوفين أو مضمرين.

– وأخرى مشابهة على رئاسة الحكومة بين متزهّدين أو مستنكفين أو معتكفين من حيث الظاهر.

لبنان كدولة، مغلوب على أمرها، يقف موضوعياً في محور العداء للسعودية، والدعم لجماعة الحوثيّ. فكيف يُطلب من الرياض مساعدة لبنان، والحرب لا تزال مستعرة في محافظتيْ مأرب والبيضاء في محاولات مستمرّة لقلب موازين القوى؟

لا محرّمات في المعركتيْن. وكلّ الوسائل والأساليب متاحة ومباحة. ويتعرّض كلّ مرشّح محتمل لشغل أيّ من هذين الموقعين، لِهجمات وكمائن مفاجئة ومباغتة، من حيث يعلم أو من حيث لا يحتسب. ومن أجل الوصول إلى الكرسيّ، تُرمى العراقيل لإعاقة المنافس، أو قطع الطريق عليه، وقد يتطلّب الأمر أخيراً تأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية تباعاً ريثما تنضج الظروف للمرشّح المحظوظ.

لكنّ هذا هو وجه واحد فقط من الحقيقة.

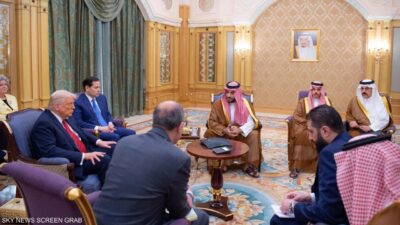

كان لافتاً لقاء وزيريْ خارجية الولايات المتحدة وفرنسا أنتوني بلينكن وجان إيف لودريان، بوزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان، على هامش اجتماع وزراء خارجية قمّة العشرين في 29 حزيران الماضي بإيطاليا. واللقاءات المتكرّرة للسفيرتيْن الأميركية والفرنسية، دوروثي شيا وآن غريو، بالسفير السعودي في لبنان وليد البخاري،

بين آذار الماضي وتموز الحالي، وما بينهما زيارتهما للرياض من أجل الهدف نفسه. وفي كلّ التصريحات الرسمية الصادرة عن تلك اللقاءات، كلام عن ضرورة تشكيل حكومة من أجل تنفيذ إصلاحات. فما علاقة أزمة الحكومة اللبنانية بالمملكة العربية السعودية؟ ولماذا تتوسّط دول كبرى لدى الرياض لدعم لبنان من خلال الحكومة المزمع تشكيلها؟ بصراحة شديدة، لأنّ المملكة هي البلد الوحيد الذي يمكن له أن يوفّر للبنان التسهيلات المالية غير المعقّدة بشروط ولا قيود.

لكنّ السؤال الأهمّ هو: لماذا على المملكة أن تهتمّ بلبنان؟ والسؤال الثاني الذي لا يقلّ أهمية هو: هل الحزب مهتمّ بحصول الحكومة الجديدة على دعم المملكة؟ ويبرز سؤال معاكس هو: لماذا لا تطرح المملكة شروطها لمساعدة لبنان انطلاقاً من معادلة بيروت – صنعاء؟

الحزب كما هو واضح من مواقف قادته لا يعبأ بأيّ تزامن بين قضيّتيْ لبنان واليمن بل يراهن على الحسم العسكري في اليمن وعلى الصمود الاجتماعي في لبنان

أوّلاً، لم تتوقّف المملكة عن دعم الدولة اللبنانية، في أصعب الظروف، ولا سيّما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005. أمّا الحملات السياسية والإعلامية للحزب ضدّ المملكة فلم تكن تفترُ إلّا لتشتدّ. وكان التبرير اللبناني الرسمي وغير الرسمي أنّ هذه هي طبيعة النظام الديموقراطي. لكنّ العلاقة مع المملكة بدأت تتبدّل تدريجيّاً منذ أن بدأ الحوثيون يتعرّضون مباشرة للحدود السعودية، محاولين اختراقها أوّل مرّة بين عاميْ 2009 و2010. ثمّ كان انقلابهم، ومعهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على الرئيس اليمني عبد ربّه منصور هادي عام 2014.

لقد كانت تهديداً خطيراً للأمن القومي السعودي، محاولةُ الحوثيّين السيطرة على كلّ اليمن من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، مع خطابات تحريضية ومناورات عسكرية تهدّد باحتلال مناطق سعودية وصولاً إلى الحجاز. اعتبرت الرياض أنّ إيران باتت على حدودها الجنوبية فعلاً. ومن يوم إعلان عاصفة الحزم في 25 آذار عام 2015، لم تعُد السعودية كما كانت.

ثانياً، في أواخر عام 2015، عندما كانت المعارك مشتعلة في جبهات عدّة في اليمن، بين قوات الشرعية اليمنية مدعومةً بالتحالف العربي، وعلى رأسه السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين إيرانياً، جرت محاولة أولى في لبنان لعقد تسوية رئاسية تقضي بانتخاب سليمان فرنجية أحد أركان قوى 8 آذار رئيساً للجمهورية، بمبادرة من الرئيس سعد الحريري. ومع رفض قائد القوات اللبنانية سمير جعجع ترشيح فرنجية، انحاز إلى خصمه اللدود ميشال عون داعماً ترشيحه، فانعقدت النسخة الثانية من التسوية في تشرين الأول عام 2016، وجاء عون رئيساً إلى قصر بعبدا.

حاول الحريري تبرير الخطوة للمسؤولين السعوديين، بأنّها على طريق إبعاد التيار الوطني الحر عن الحزب. لكنّ هذه المحاولة باءت بالفشل الذريع، بدليل استقالة الحريري من السعودية، وحملة 8 آذار المطالبة بعودته عن الاستقالة، بالتوازي مع تحرّك سياسي ودبلوماسي قام به رئيس الجمهورية وصهره وزير الخارجية. وبعدما كان القبول بسعد الحريري رئيساً للحكومة “تضحيةً” من طرف الحزب، كما جاء في خطاب السيد نصر الله قبل أسبوع من انتخاب عون، أصبح سعد الحريري الثاني ركناً أصيلاً من أركان المنظومة. وبلغ الانسجام أعلى مستوياته في الانتخابات النيابية عام 2018.

ثالثاً، بلغت الاعتداءات الحوثية عمق الأراضي السعودية في آب عام 2019، عندما قصفت طائرات بلا طيّار منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو. وكان هذا أكبر هجوم من نوعه لمواقع استراتيجية في المملكة. وتتالت الهجمات بالطريقة نفسها، بهدف إجبار المملكة على الانسحاب من الحرب، والتخلّي عن السعي إلى حلّ سياسي بين الأطراف اليمنية.

لم تتوقّف المملكة عن دعم الدولة اللبنانية، في أصعب الظروف، ولا سيّما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005. أمّا الحملات السياسية والإعلامية للحزب ضدّ المملكة فلم تكن تفترُ إلّا لتشتدّ

في هذه الأثناء، كانت حكومة الحريري تتنازع فيما بينها حول الإصلاحات الماليّة المطلوبة. فشلت كلّ محاولاتها بحثاً عن موارد إضافية، واندلعت ثورة 17 تشرين الأول من العام نفسه. استقال الحريري نهاية الشهر نفسه، على الرغم من استياء حلفائه الجدد، الثنائي الشيعي، والتيار الوطني الحر، على وجه الخصوص.

في ذكرى مرور 15 عاماً على اغتيال الرئيس رفيق الحريري، في 14 شباط عام 2020، أعلن رئيس الحكومة المستقيل آنذاك، انتهاء التسوية الرئاسية، داعياً إلى انتخابات نيابية مبكرة. وقال الحريري إنّ “هناك من يثير مشكلات يومياً مع دول الخليج التي نحتاج إليها لتنشيط السياحة، وفتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية”.

كان ذلك الموقف إعلاناً منه عن رحلة العودة إلى السعودية، لكنّها لم تكن بهذه السهولة. فالاعتداءات على المملكة لم تتوقّف طوال هذه المدّة، إن بتسعير القتال الجنونيّ في محافظة مأرب اليمنية الشمالية منذ شهر شباط الماضي، في محاولة لحسم الحرب ودفع التحالف إلى التفاوض من موقع الضعف، وإن بتهريب المخدِّرات بكميّات ضخمة إلى المملكة انطلاقاً من لبنان. وعندما كُلِّف الحريري مرّة أخرى بتشكيل الحكومة وفق المبادرة الفرنسية في تشرين الأول 2020، اصطدم بالركن الثاني من التسوية، أي الرئيس عون وصهره باسيل، لكن من باب اقترابه الواضح من الثنائي الشيعي، الحزب والحركة!

خلاصة الأمر أنّ لبنان كدولة، مغلوب على أمرها، يقف موضوعياً في محور العداء للسعودية، والدعم لجماعة الحوثيّ. فكيف يُطلب من الرياض مساعدة لبنان، والحرب لا تزال مستعرة في محافظتيْ مأرب والبيضاء في محاولات مستمرّة لقلب موازين القوى؟

فهل من الممكن العثور على معادلة بيروت – صنعاء، بحيث تكون التهدئة متزامنة في الجبهتين؟ ومَن هو الوسيط المقبول لاجتراح الصفقة إن كانت ممكنة؟

الطريف في الأمر أنّ الحزب، كما هو واضح من مواقف قادته، لا يعبأ بأيّ تزامن بين قضيّتيْ لبنان واليمن، بل يراهن على الحسم العسكري في اليمن، وعلى الصمود الاجتماعي في لبنان. فالأمين العامّ حين اشتدّت الأزمة الاقتصادية اقترح على اللبنانيين الانضمام إلى محور الممانعة للحصول على النفط من إيران. أمّا نائبه الشيخ نعيم قاسم فقال في لقاء

تلفزيوني في آذار الماضي: “لو أضاء الحريري العشرة للسعودية، فلن توافق عليه رئيساً للحكومة لأنّ مطلبها مواجهة حزب الله”. وقال رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد، قبل ثلاثة أيام: إنّ “الحريري حاول أن يتعايش مع أكثرية مناهضة لمشروعه، لكن غلبه أسياده فيما بعد. فهو لا يريد أن يشكّل الحكومة ولا يريد أن يعتذر”، في إشارة إلى تغيّر لهجة الحزب من الحريري.

بالمقابل، فإن لامبالاة السعودية إزاء انهيار لبنان، هي في أقل تقدير، هدر لإمكانيات تتيح عقد صفقة أو فرض معادلة على المستوى الإقليمي. فاليمن حيويّ لأمن المملكة، كما أنّ لبنان حيويّ لوجود الحزب. الحزب لا يريد أن يتنازل عن مكاسبه، والمملكة لا تريد أن تخضع للابتزاز. أما سعد الحريري، فورقة تائهة في مهبّ الريح، قبل الاعتذار، فكيف بعده؟

بينما الطريق مفتوح نظرياً لتفاهم على خرق موضعيّ في جدار صلد في هذه اللحظة الاستراتيجية الحرجة: تتخلى إيران عن مشروع الهيمنة في اليمن وتسهّل الحلّ السياسيّ، وتقوم السعودية بإنقاذ لبنان من ورطته المالية ضمن برنامج إصلاحيّ مدروس.