لأن آفة حارتنا النسيان، وفق مقولة نجيب محفوظ الأيقونية، فإن مقاومة كل آفة تكون بالتذكّر؛ مقاومة الحروب، والويلات، والصراعات، والاضطرابات، ودوائر الشر الكثيرة، المفتوحة على المنطقة العربية.

كيف تصير هذه العملية الذهنية الطبيعية لاستحضار معلومات من الماضي، فعلًا إيجابيًّا ناجعًا إلى هذا الحد؟ الإجابة ببساطة: عندما يصبح التذكر انتقائيًّا، موجّهًا، مسلّطًا على ابتعاث خلايا الحياة الكامنة في خرائط الموت المنتشرة في كل مكان.

هذا التذكّر الصعب، ليس نبشًا في الذاكرة الخربة، بل إعادة صناعة الذاكرة من جديد بعدما ووريتْ في تابوت التحنيط. هو نفضُ التعتيم، تقصّي المُغيَّب، والمُهمَّش، والمُهْمَل، والمحذوف عمدًا، من صفحات تاريخنا الخضراء كشجرة سلام غضة، والحمراء كنيران غضب ساطع.

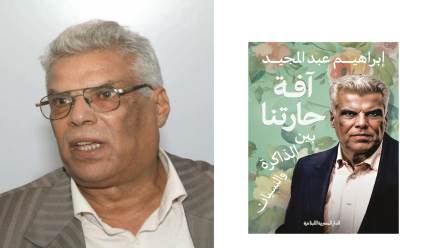

لعل مثل هذا التذكر، هو الذي يسعى إليه الكاتب المحنّك إبراهيم عبد المجيد في “آفة حارتنا بين الذاكرة والنسيان”، الصادر في 370 صفحة عن الدار المصرية اللبنانية في القاهرة. بين دفّتي الكتاب الضخم، تتجاور عشرات الفصول، التي يقاوم فيها المؤلف بالتذكر، مثلما أنه ينخرط عمدًا في تذكّر المقاومة. هو يلتقط من أبحاثه ومقالاته، بعدسة مكبّرة، الخميرة النشطة القادرة على التحفيز المتواصل والإنتاج اللانهائي.

هذه الرسائل الخاصة، تلقي الضوء على المنسيّ والمغبون من جغرافيا العالم العربي، وتاريخه الحضاري المادي والفكري الروحي، وتوقظ كنوزًا منزوية من ملاحم النضال من أجل الهوية، والكفاح لنيل الحرية واستعادة الحقوق المسلوبة. هي كبسولات متفجرة، تعرّي مخططات الصهاينة وحلفائهم وأعوانهم، في الشرق والغرب، وتستنهض الهمم المعطّلة والمحبطة، وتوقد الكلمة الإبداعية المُقاتلة والمُرابطة لدى أبناء محمود درويش وأحفاده من المؤمنين بأن الحصار زائل، والاحتلال منهزم.

دعوة إبراهيم عبد المجيد إلى محو النسيان، وتثبيت أقراص الذاكرة العربية من جديد، تتضمن شذرات متنوعة وتساؤلات محورية وتأملات متعمقة في السياسة والفكر والفلسفة والأدب وجوانب الحياة اليومية المختلفة، مع تركيز لافت على القضية الفلسطينية على وجه الخصوص، والصراع العربي الإسرائيلي باعتباره المعركة الأمّ والمحرّك الأول لكل ما يدور على أرض المنطقة وجبهاتها الساخنة.

يستهدف الكاتب المصري بغوصه تحت الجلد، إذابة اليأس، وتبديد الاكتئاب، وتحريك المياه الراكدة، وإعادة الثقة اللازمة إلى المواطن العربي في مرحلة خطرة، يتوجب فيها الاعتزاز بالذات، والتحلي بالعزيمة والإرادة، والتمسك بالكرامة، والتصديق بإمكانية تخطّي ما يحدث حولنا من نوازل وأهوال كابوسية.

ثمة كلمات يبدو عبد المجيد وكأنه يظللها بماء عينيه، أو يضع تحتها خطوطًا فسفورية لكي لا تضمحل أو تتلاشى مرة أخرى من قاموس الضمير العربي. منها، مثلاً، حديثه عن “هدف إسرائيل الذي نسيناه”، ويقصد به المخططات الصهيونية التي لا تنتهي لتهويد القدس، برعاية أميركا ترامب التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويلفت الكاتب المخضرم إلى أن أميركا لا تجد دولًا عربية مشغولة بفلسطين انشغالًا حقيقيًّا، فالدول العربية منغمسة في حروبها وصراعاتها وانشقاقاتها وأزماتها.

ويخلص عبد المجيد من هؤلاء الذين يحاولون تشويه تاريخ القدس واعتبارها إسرائيلية، مُحتميًا بالتاريخ الذي يدلنا على أن القدس، أورشليم، أورسالم، لم تنشأ إسرائيلية “بل قبل رحلة اليهود من العراق إلى فلسطين، أنشأها الكنعانيون؛ أصل عرب بلاد الشام كلها. والمسجد الأقصى نفسه كان معبدًا بناه اليبوسيون من الكنعانيين”. وحكاية هجرة اليهود هذه، هي حكاية توارتية، وليست حكاية تاريخية يدعمها دليل أثري واحد في كتاب أو على حائط.

ولقد تمكّنت الصهيونية كحركة سياسية، كما ينبّه عبد المجيد، من استخدام تاريخ اضطهاد اليهود، ليقيموا دولة في فلسطين، التي لم تضطهدهم، ورأت أوروبا في ذلك ما يخلصها من عقدة اضطهادهم، ولو على حساب شعب آخر يقع، ومن حوله من الدول العربية، تحت احتلالها. إنها قصة طويلة، ملخصها أن الفلسطينيين دفعوا ثمن جرائم غيرهم.

أين الدول العربية مما يحدث؟ دول ذات حضارة وتاريخ مثل العراق وسوريا واليمن، وفق إشارات عبد المجيد، زُجّ بها لتكون في بداية العصور القديمة، كأنما لا يسكنها غير وحوش استيقظت على أنواع غريبة من المخلوقات هم البشر، فراحت تأكل فيها. ودول أخرى لا تتوقف فيها الصراعات، مثل تونس والجزائر والسودان، تفاجأ فيها كل يوم بأخبار خارج حدود العقل. ودول صغيرة دخلت بما أعطاها الله من إمكانات بترولية، فراحت تشن حروبًا وتتدخل في شأن الدول الأخرى بشكل لا يأتي باستقرار ولا يعرف أحد لماذا. هذا العالم العربي “في نكبة كبيرة، وبصفة خاصة الشرق منه. وفي الوقت الذي نقرأ فيه عن أيدٍ أجنبية نقرأ فيه عن أيدٍ محلية، والنتيجة هي ما نراه أمامنا”.

من الحروف الأخرى التي يوليها إبراهيم عبد المجيد عناية فائقة في مصنع إنتاج الذاكرة، حديثه عن قيمة الإبداع في تناول القضية الفلسطينية والقضايا العربية الكبرى، وغرسها في الوجدان الجمعي، وكيف أن محمود درويش قد أثبت بقلمه أن الشعر أوسع وأعمق من السياسة، وأن الشهداء يحيون أبد الدهر في القصائد النابضة “عندما يذهب الشهداء إلى النوم أصحو، وأحرسهم من هواة الرثاء. أقول لهم: تصبحون على وطن، من سحاب ومن شجر، من سراب وماء. أهنئهم بالسلامة من حادث المستحيل، ومن قيمة المذبح الفائضة. وأسرق وقتًا لكي يسرقوني من الوقت، هل كلنا شهداء؟ وأهمس: يا أصدقائي اتركوا حائطًا واحدًا، لحبال الغسيل، اتركوا ليلة للغناء. وكونوا نشيد الذي لا نشيد له، عندما تذهبون إلى النوم هذا المساء”.

وقد يأتي هذا الإبداع الاستثنائي الشفيف أيضًا في هيئة صوت ملائكي، كصوت فيروز الذي ملأ الفضاء العربي بأنسام القدس زهرة المدائن، وأحدث أثرًا عظيمًا من المحيط إلى الخليج: “عيوننا إليكِ ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة، وتمسح الحزن عن المساجد”. وهناك أيضًا الحضور الإبداعي القوي المؤثر لأم كلثوم، التي أسهمت بحفلاتها الغنائية الكبرى في مصر والخارج في دعم المجهود الحربي بالمال الوفير، خصوصًا بعد هزيمة 1967.

يتعطش عبد المجيد أيضًا في كبسولاته الثرية إلى ملء رؤوس الصغار والناشئة في مراحل التعليم بمؤلفات العمالقة ورواد القلم من جيل النهضة، إذا كان المقصود بالفعل بناء ذاكرة جديدة للأجيال: “الناظر في كتب الآداب في المدارس الابتدائية والثانوية أيام الملكية، يجد أسماء كبيرة عليها من أمثال طه حسين وأحمد أمين ولطفي السيد وغيرهم. الآن طبعًا أسماء موظفين في وزارة التعليم في الأغلب الأعم!”.

كائن آخر بالغ الأهمية، يراه إبراهيم عبد المجيد مفقودًا في الرقعة العربية، لا يكاد ينتبه أحد لاختطافه، ومن دونه فلا مجال لاسترداد الذاكرة، هو كائن “الحرية”، الذي اعتقلته السلطة. ومن أكبر الأكاذيب التي نعيشها في عالمنا العربي “أكذوبة الحفاظ على القيم والأخلاق والتراث، لأنك ببساطة حين تنظر حولك ترى أن القيم التي يريدون الحفاظ عليها هي أن لا يكون لك رأي يخالف رأي حكّامك. والأمر نفسه حين تتأمل المقصود بالحفاظ على الأخلاق والتراث، حتى مقولات بسيطة مثل احترام الأكبر سنًّا، وهذا أمر بسيط جدًّا، يفعله كل شخص مع من هو في عمر أبيه في الطريق، وفي المواصلات العامة، لكنه يتحول بقدرة قادر إلى طاعة ولي الأمر من الحكام على درجاتهم ووظائفهم. إن الحفاظ على القيم والأخلاق والتراث لا ينحصر في علاقة الحاكم بالمحكوم

فقط، لكن في العلاقة بين البشر جميعًا”.