منير الربيع – المدن

كلام كثير يمكن أن يقال في ضوء تطور العلاقات السعودية السورية. ستُغدق الكثير من التحليلات حول هذا التحول، خلفياته، وانعكاساته. كثر سيعلنون الانتصار. أكثر منهم من سيشعر بالهزيمة. لكنه حال “السلطان” تنقلب أحواله وأهواله وفق ما تقتضيه مصلحة أو رؤية.

تجارب مرّة

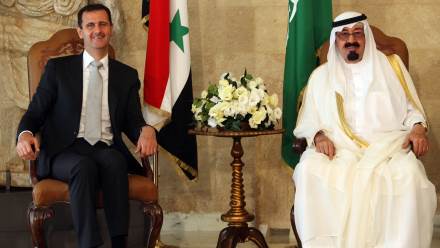

ما يجري يقطع مع مرحلة ويفتح آفاقاً لمرحلة جديدة، معالمها لا تزال غير واضحة. لكن تتغلب عليها سمة الاستعجال، خصوصاً بالعودة إلى ما سُرّب سابقاً عن شروط فرضت على دمشق لتطبيع العلاقات. لكن الثانية تقدّمت على الأولى، فحصل التقارب قبل حصول شيء من الضمانات وقبل تقديم أي تنازلات سياسية. ربما التنازل الأساسي الذي تقدّم مرحلياً هو ما يتعلق بتهريب المخدرات. فيما المكسب الثاني للسعودية، هو القول إنها القادرة على عقد قمة عربية مكتملة على أراضيها، وإنها القادرة على استعادة دمشق. لكنها استعادة قد تكون في الشكل فقط، بناء على تجارب كثيرة مع آل الأسد، ومع بشار تحديداً منذ أيام الملك عبدالله، حيث هناك ثلاث تجارب مرّة، أولها اغتيال رفيق الحريري، وثانيها الانقلاب على “السين سين” وثالثها تعاطي الرجل مع دول الخليج في إبان اندلاع الثورة السورية.

تصفير المشاكل؟

يبقى السؤال عن مصلحة السعودية من الانفتاح على دمشق. هذا يحتاج إلى مقدمات كثيرة، تبدأ بقراءة الموقف السعودي من بوابة “العودة إلى الساحة”. أو الإيحاء باستعادة “العواصم” التي خسرتها، من خسارة عاصمة العباسيين وعاصمة الأمويين إلى خسارة عاصمة المتوسط بيروت فعاصمة باب المندب والبحر الأحمر صنعاء. إنها عودة بالحدّ الأدنى. الغاية منها استعادة “حصّة” في هذه العواصم. وهي عودة تأتي بعد انكفاء نحو ملفات أكثر اهتماماً، من مصر والبحرين إلى اليمن. بذلك تعود السعودية إلى مسرح المشرق العربي، ولكن من بوابة الأسد، ومن بوابة الاتفاق مع إيران. لا قدرة على الاستنتاج حول المكاسب المستقبلية من ذلك، وإذا كانت هذه السياسة ستأتي أكلها. أم أن الغاية منها فقط، “تصفير المشاكل” من قبل السعودية، لمعالجة العلاقة مع إيران، ووقف حرب اليمن، في مقابل الإقلاع عن موقع صاحبة الموقف في سوريا كما العراق. وذلك بهدف الاهتمام بالشأن السعودي الداخلي فقط، وتأمين الاستقرار في المدى الحيوي. وهذا يعني التعاطي بطريقة مختلفة في السياسة الخارجية.

التخلي عن الأوراق

ما تجانبه السعودية حتى الآن، هو عدم التعاطي مع المسار السوري كما الحال بتعاطيها مع الملف اليمني، حيث المفاوضات تجري بينها وبين الجهات المدعومة منها ومع الجهات المتخاصمة معها، الحوثيين. أي هناك طرفان في اليمن. وهذا بخلاف الوضع في سوريا الذي تهمّش فيه السعودية أي دور للمعارضة حتى الآن، مقابل الاكتفاء بمفاوضات النظام على قاعدة دعم “الدولة السورية” للوصول إلى حلّ سياسي. من غير المعروف مع من سيكون هذا الحلّ السياسي. صحيح أن السعودية تذهب باتجاه تجديدي في مقاربتها، وهي تقلع عن الآليات القديمة. ولكن أيضاً لا يمكن التخلي عن أوراق كثيرة، ولا عن آليات سابقة اعتمدتها الرياض مثلاً في حلّ الأزمة الفلسطينية-الفلسطينية بمصالحة الطرفين (بغض النظر عن فشل المصالحة لاحقاً). فعادة، من آليات تقوية الموقف، الارتكاز على جهات من المعارضة في تعزيز حضورها. وهذا مشروع لطالما اقتُرح على السعوديين، بضرورة استعادة كل الملفات والاهتمام بكل القضايا، بدءاً من القضية الفلسطينية عبر تجميع كل القوى الفلسطينية بمختلف تلاوينها لاستعادة هذه القضية ورعايتها، وهو ما يسهم في تقوية الدور وإبراز الحضور، وتعبيد الطريق أمام المشروع. وهو ما يمكن أن ينتقل إلى الملف السوري على وقع التقارب مع النظام. فيمكن للموقف أن يكون أقوى لو أن السعودية عملت على تجميع كل فصائل المعارضة لإبراز حضورها في المشهد، وجعلها ككتلة قادرة على خوض المفاوضات للوصول إلى الحلّ السياسي. وهو ما يمكن أن يحصل في لبنان أيضاً وغيرها من الساحات. إلا أن التعاطي يبدو مغايراً، ربما لسأم ولضجر من كل هذه الملفات. فتجد السعودية الجديدة نفسها أمام استقالة من كل هذه المشاريع سعياً وراء تصفير المشاكل الخارجية والاهتمام بالداخل.

المسار والمصير

انقلب المشهد رأساً على عقب. وفود إيرانية في الرياض، ووفود سعودية في طهران. السعوديون في صنعاء بحضرة الحوثيين، والدعوة مفتوحة لليمنيين والحوثيين ضمناً لزيارة مكة وتوقيع اتفاق السلام. الدعوة لبشار الأسد أصبحت قائمة وممكنة وربما جاهزة، في القمة العربية أو في غيرها. أما في لبنان فثمة من يسأل عن المسار والمصير. وهل أن سوريا كانت مقابل اليمن، فيما لبنان متروك لوحده بانتظار اتفاق إيراني سعودي خاص به؟ هذا لا بد أن يكون له لوازم أيضاً، من بينها دعوة حزب الله لزيارة الرياض، أو ربما دعوة نصرالله شخصياً.

من يشعر بالهزيمة يقول بعاطفة يملؤها حزن وأسى تعبيراً عن الانقلاب، بأن من أراد إبعاد الأسد عن إيران، وإخراج إيران من سوريا، ذهب هو إلى طهران وإلى دمشق.

يمكن للأسد أن يصعد إلى رأس جبل قاسيون، ينظر باتجاه لبنان. قد يراه بعيداً من هناك. فيختار زيارة جبال القلمون أو القصير لكونها أقرب. يقف على إحدى التلال هناك، يرى هذا البلد وكأنه بنان يديه. يستذكر من على رأس التلّة جموحات حلفائه أولئك الذين باتوا مُثله العليا، فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ. يتراءى له دور بوتين في ضم القرم من دون رادع، وبعدها الانقضاض على أوكرانيا كلها. يتخيّل نفسه كالرفيق “شي” العامل على تطويق تايوان باعتبارها إقليماً ويتحين لحظة الانقضاض، وهو الذي حاول استيعابها بغزو اقتصادي. تختلف المسميات لدى الأسد إذ يعتبر لبنان “قطراً” لا إقليماً، لكن لا يختلف الدور. فالأسد استوعب لبنان أيضاً اقتصادياً باستنزافه وإفراغه، ولا بد من تجديد حلم العودة السياسية.

ومن فوق جبال القلمون، يقف لاجئ مردداً ما قال محمود درويش: “وأعد أضلاعي.. فيهرب من يدي بردى، وتتركني ضفاف النيل مبتعدا.. وأبحثُ عن حدود أصابعي فأرى العواصَم كلّها زَبَدَا.. كُلّما مرّت خُطَايَ على طريقٍ فرّتِ الطرقُ البعيدةُ والقريبةُ.. كلّما آخيت عاصمة رمتني بالحقيبةِ.. فالتجأتُ إلى رصيف الحلم و الأشعار.. كم أمشي إلى حلمي فتسبقني الخناجرُ”.